#ккк #発電所 #UHF #電磁波 #朝鮮工作員 #電気兵器 #プラズマ波兵器 #マイクロ波 #レーダービーム #RedIndian #yl. #Apache #polphotoXX #terrorismΡΧΚ

乗車券原紙[編集]

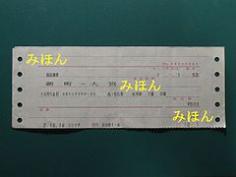

乗車券原紙については、JR鉄道駅ではドラム型のロール紙タイプを使用しているのに対し、旅行会社向け端末はあらかじめ横85ミリと横120ミリにカットされたタイプを使用しており、盗難・紛失防止策として通し番号(右側にある紫色の連番)が印刷されている。

偽造防止の為、原紙表面へJRマークと字模様(旅客会社別にアルファベットで一文字・北海道=北/東日本=E/東海=C/西日本=W/四国=S/九州=K・JRの駅以外のマルスで発券される場合はその地域のJR会社の字模様が入ったものを使用する。)と「JRロゴ」が浮かび上がる潜像が施されており、カラーコピーをした場合において、真券と偽造券の識別が簡単に出来るように工夫されている。

残紙については係員や第三者による偽造や盗難防止の観点から表部分を油性マジックで2条末線を引き、旬計毎に審査箇所へ納付するように規定され、駅によっては残紙をシュレッダーにかけて裁断処分をする箇所もある。

また、係員による誤発行で売上取消処理された乗車券類や払戻し処理をされた使用出来無い乗車券類についても管理が厳しく、これらも係員や第三者による盗難防止の観点から旬計毎に審査箇所へ納付するように決められている。

定期券原紙(磁気/IC共通)[編集]

磁気定期券原紙については前述の様なドラム型のロール紙タイプではなく、樹脂型の横85ミリにカットされた用紙をしており、乗車券原紙以上に偽造防止策が施されている。

又、有効期限内であれば、劣化による券面の印字が不鮮明な場合などは購入駅で無償で交換して貰う事も出来る。

西日本旅客鉄道(JR西日本)では毎年1月1日をもって発行する原紙の模様を変えており、アルファベット2文字と5ケタの通し番号を振り分けている(例-AA01234等)。

ICOCA・TOICA・Suica等のIC定期券の場合は、容易に偽造が出来無い事からカード固有のID番号によって管理されている。

詳細は各ICカードの記事を参照。

旅行会社ではJR定期券の発売は無いので旅行会社向け端末では削除されている。

マルス端末[編集]

切符をマルスシステムと接続して発券するための端末として、駅員が操作するタイプ(鉄道情報システム(JRS)製品-MR型、ジェイアール東日本情報システム(JEIS)製品-ME型)と、顧客自身が操作するタイプ(MV型)の2つに分類出来る。

これらは、JR各社の様々なニーズに応じる事が出来る様に、JR東日本におけるSuica、JR西日本に於けるICOCA対応などシステムや機能が拡張されている。

また、クレジットカード会社のシステムともオンラインで接続されており、カード決済による発券の際には、与信照会などが行われる。

なお、端末は日立製作所が殆どだが、一部に日立と同じく芙蓉グループに加盟する沖電気工業製も存在する。

沖電気製はMV30端末やJR東日本のMEM端末、MEX端末で主に使用されているほか、M型端末は日立製作所とともに2社で製造していた。

駅員操作型端末[編集]

JR鉄道駅や旅行会社のみどりの窓口の端末に、駅員や旅行会社係員が端末を操作し、列車や座席、条件等を指定することにより、端末に接続されたプリンターから自動的に切符類が発券される。

端末から出力される切符は、ほとんどが磁気化券となっており、発売された切符の内容がマルス端末による自動控除(払戻処理)用と、自動改札機用の情報それぞれにエンコードされ記録されている。

発売された切符のうち、定期券サイズで切符に丸印の中に×のマークが入った切符や、自動改札機を通過できない旨明記された切符以外は、原則として、全国のJR各駅の自動改札機を通過することが可能である。

端末の種類としてはMR型、ME型になる。